| アマチュア無線工事に使える工法(2) |

| GPアンテナ突き出し工法 |

|

|

|

|

| クリエートデザイン社の自立式タワーにアンテナエレベーターを設置している場合、マストのトップへGPアンテナを取り付けるとタワーとGPアンテナのラジアルの間隔がじゅうぶんでなくなります(左から1枚目と2枚目の写真)。アンテナエレベーターを降下する場合は向きを細かく注意しておかないとラジアルの損傷につながります。また、全長の長いGPでは、上昇時に垂直エレメント部がタワーへもぐりこんでしまい損傷する可能性があります。今回紹介する部品は市販されているBSアンテナの側面用金物を用いる工法です(写真左から3枚目と4枚目)。こうすることによりタワー本体とラジアルの離隔を確保することができるためより安全度が増します。 |

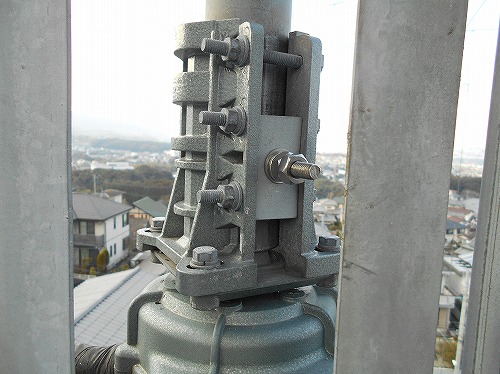

| 可倒式マスト |

|

|

|

| 垂直型のアンテナを使用している場合、メンテナンス等で可倒式にしたいと思われている方は多いと思います。 今回ご紹介する工法は既設の鋼管に取り付ける工法の一例です。 ネットで色々な工法が紹介されているのを調べてみました。 足場クランプを使用されている方や、蝶番を使用されている方など様々工夫されていました。 この現場は直径が114mmのパイプに取付するという条件でしたので、このベースとなる鋼管にバンドを取り付けて側面金物を固定する方法を考えました。上部の金物を止めているナットを一つ外し、下部のナットを少しだけ緩めれば簡単に倒れます。この工法ではベースとなる鋼管の太さが変わってもバンドの大きさを変更すれば取付が可能、また、支点が低い位置にとれる利点があります。ベースパイプが細すぎると不可ですが、電柱のような直径が35cmほどあっても50cmほどあってもOKです。また、工具はスパナ1本あればできます。 この側面金物は40A用(直径32mm〜48mm)・50A用(48mm〜60.5mm)が一般市販されています。 上の写真は40A用です。 |

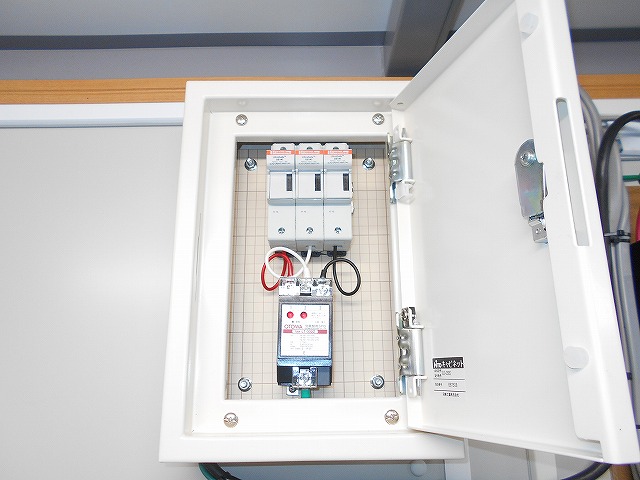

| PDCE ジュニア |

|

|

|

| PDCEのご紹介です。 株式会社落雷制御プロダクツという会社が製造販売をしている商品です。色々な種類がありますので気になった方はこの会社のホームページを訪問してはいかがでしょうか。 今回ご紹介する機種は「PDCEジュニア」です。この製品はJIS_A4201規格における受雷部としてお使いくださいと書かれています。ということは、受雷部ですから接地工事が必要ですね。 「PDCEジュニア」の取付は上の写真のような構造になっており、5mm厚のベース部にはM10の穴が90mmピッチで4ヶ所あけてあります。 クリエート・デザイン社のタワーでアンテナエレベーターを設置されていればワイヤーが接触することもなく取付できます。但し、固定のためのボルトナットは付属のM10ではなく、M6へ変更する必要があります。これは、PDCEジュニアの穴と穴の対角距離が90mmとなっているに対し、タワーのローテーターベアリングのための穴と穴の対角距離が85mmのため、ボルトの径を少し小さくしないと加工をしなければならなくなります。 |

| スパイラルハンガー |

|

|

|

| ケーブル支持材の「スパイラルハンガー」のご紹介です。これはNTTや他の電力・通信工事によく採用されている方法で、どこでもよく見かける工法です。お近くの電柱を見てみてください。 メッセンワーヤー(吊り線)を張って、1本1.5m程の長さのハンガーを接続しながら必要な長さ通してその螺旋状の中にケーブルをのせる(入れる)という方法です。スパイラルハンガーの両端は「終端クランプ」という金物でメッセンワイヤーに締め込み固定します。こうすることでスパイラルハンガーが動かなくなります。 この工法はケーブルの増減が容易にできます。ケーブルを追加する時はハンガーの中へ押し込み通す、撤去するときは引っ張り抜く、また交換するときは既設の線に新しい線を繋いで引っ張る。という単純な作業で作業時間がグンと短縮できます。手の届かないところでも通線できるということにもなります。通常、結束バンドやテープで複数本のケーブルを一緒に固定していると思いますが、こうしているとケーブルを増減するときに全部一か所ずつはずさなければなりませんよね。上の写真は10D-FB×3本・8芯制御ケーブル×3本通しています。 |